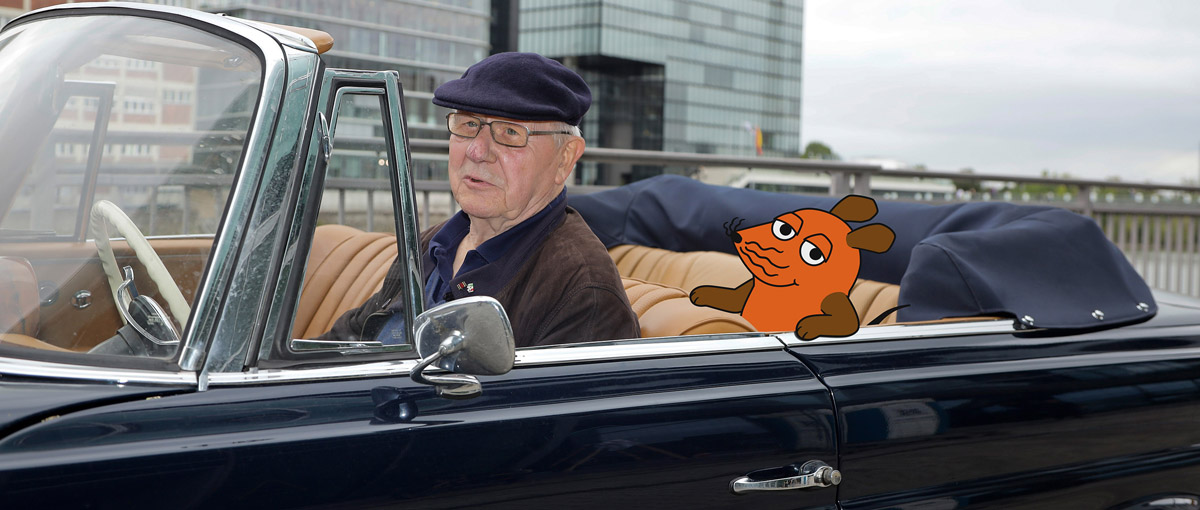

Bisher bei „Das Hoff zum Sonntag“. Es ging um das Verstehen und Nichtverstehen von Fernsehen. Außerdem war da noch die Frage, ob Heino als Superstar-Juror taugt. Das Problem mit den Precaps spielte ebenso eine Rolle wie die Bewegtbild-Aufarbeitung des Dschungelcamps durch die „Bild“. Aber nicht nur das. Am Jahresende wurde Hugo Egon Balder die goldene „Das Hoff zum Sonntag“-Plakette verliehen, weil er in der wunderbaren WDR-Show „Die unwahrscheinlichen Ereignisse im Leben von“ Hella von Sinnen erschossen hatte. Angelegt, peng, und die viereckige Kreischnudel war Geschichte.

Die Rückschau musste sein, denn „Das Hoff zum Sonntag“ fängt jetzt auch mit dem horizontalen Erzählen an. Horizontales Erzählen ist das ganz große Ding, wenn man in Serie geht. Vorbei die Zeiten, als man dem Zuschauer nur abgeschlossene Geschichten präsentieren mochte. Ab sofort heißt es: Achtung! Aufpassen wird zur Tugend der Stunde. Nur wer weiß, was vor zwei Folgen wichtig war, kapiert, was heute im Mittelpunkt steht.

Damit das nicht ganz so schwerfällt, müssen Geschichten im horizontalen Gewerbe immer mit einem Rückblick anfangen. Da wird dann für jene, die nicht Bingewatchen, deutlich gemacht, was wichtig war und was heute wichtig werden könnte. Nur wer horizontal erzählt, ist einer von morgen.

Den Eindruck kann man zumindest bekommen, wenn man derzeit mit Fernsehmenschen spricht. Die kriegen sich gar nicht mehr ein, wenn sie von ihren tollen horizontalen Projekten berichten. Wir jetzt auch. Wer das nicht von sich sagen kann, ist raus, steht mit den Losern in der Verliererecke.

Episode ist sowas von out. Episode könnte auch eine Art Infekt sein. Kriegt man, wenn man nur abgeschlossene Geschichten erzählt. Hilfe, ich habe Episode, könnte der zugehörige Aufschrei lauten, der Fernsehleuten einen Arztbesuch abfordert. Dort hocken sie dann in den Wartezimmern und flehen den TV-Doktor um Besserung an. Der verschreibt dann fleißig Horizontalpillen, auf dass auch das letzte Stückchen Fernsehen aus der Abgeschlossenheit gelöst wird.

Ich frage mich gelegentlich, ob der Hype ums horizontale Erzählen nicht viel eher behandlungsbedürftig ist. Schließlich ist die Ansteckungsrate unter Fernsehmenschen hoch. Übertragen wird das Phänomen gerne von Journalisten, die nur noch als gut gelten lassen, was horizontale Qualitäten vorweisen kann. Sie bedrängen Fernsehmenschen und fordern Rechtfertigung. Warum erzählen sie immer noch in Episoden? Sie fragen das in einem beinahe schon inquisitorischen Ton. Und die eingeschüchterten Fernsehmenschen wissen sich nicht anders zu helfen als mit dem Verweis, dass sie es doch nun auch horizontal versuchen wollen.

Wie jede von Hysterie getriebene Welle ist auch diese eine mit einer ziemlichen Quatschkrone obendrauf. Horizontales Erzählen ist kein Wert an sich. Qualität definiert sich nicht über das Befolgen einer Trendanordnung. Wenn das horizontale Erzählen allein das K.O.-Kriterium sein könnte, wäre die „Lindenstraße“ seit Jahrzehnten Trendfernsehen, denn dort wird schon immer mit ganz langem Atem inszeniert.

Zudem sind die meisten „Tatort“-Folgen der Beweis, dass man auch mit episodenhaftem Erzählen Qualität und großen Erfolg generieren kann. In den meisten Folgen beschränkt sich die horizontale Komponente auf das Beschreiben der Ermittlereigenarten. Von den Kriminalen weiß man mehr oder weniger. In den meisten Fällen ist ein Weniger angenehmer, weil es die Konzentration auf den aktuellen Fall schärft. Dass in den Dortmunder Folgen der jüngsten Zeiten das horizontale Erzählen dominant wurde, ist als Ausnahme zu werten. Dort hatte man die Geduld, den Zuschauer lange mit Unverständlichkeiten zu malträtieren, und erst nach etlichen Folgen stellte sich so etwas wie ein Zusammenhang her.

So etwas ist bei Sendungen mit großem zeitlichem Abstand indes immer mit der Gefahr behaftet, dass der Zuschauer längst vergessen hat, was früher wichtig war. Vielleicht sollte es daher häufiger mal fünf „Tatort“-Folgen am Stück geben. Warum nicht mal eine Serie mit fünf 90minütigen Folgen? Wer sagt denn, dass Serien nur dann Serien sind, wenn sie nach 45 oder 60 Minuten ein Ende finden?

Ohnehin ist der Begriff Serie ein eher schwammiger. Serie ist in Deutschland in der Regel alles, was maximal 60 Minuten dauert. Was darüber liegt, ist gleich ein Mehrteiler. Das fordert die Logik einer überkommenen Tradition.

Unterhalb der 60-Minuten-Grenze tummelt sich dafür alles, was von der Länge her passt. Da wird dann „Rote Rosen“ ebenso als Serie gewertet wie „Weissensee“.

Beruhigen wir uns also alle ein bisschen. Schauen wir weiter jene Filme, die uns wirklich ergreifen. Ob sie das als Serie, Mehrteiler oder Einzelstück tun, sollte wurscht sein. Wichtig ist, dass sich die Macher Mühe geben und ihr Geschäft beherrschen. Mehr will ich gar nicht. Mehr geht auch nicht.

von

von