Die Angst vor falscher oder fehlerhafter Werbekennzeichnung auf Social Media ist groß. Immer wieder berichten Influencer von Abmahnungen mit fünf- oder sechsstelligen Strafbeträgen, oftmals aufgrund von Unwissenheit bei der kommerziellen Veröffentlichung von Inhalten.

Empfohlener externer Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt. Sie können sich den Inhalt anzeigen lassen. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Die Hilferufe der User führen regelmäßig zu Contentwellen: So beispielsweise 2022 wegen der Nutzung geschützter Google Fonts, 2023 dann wiederkehrende Abmahnungen von Trendsounds, die widerrechtlich kommerziell genutzt wurden. Vor Kurzem wiederum verbreitete sich die Meldung über Influencer, die im Visier der Steuerfahndung stehen und mehr als 300 Millionen Euro hinterzogen haben sollen.

Die richtige Kennzeichnung von werblichen Inhalten ist kompliziert. Als Faustregel gilt: Handelt es sich um einen monetär getriebenen Beitrag, bei dem ein Produkt oder eine Dienstleistung haupt- oder nebensächlich beworben wird, muss dies sichtbar gekennzeichnet werden. Eigene Motivation ohne kommerziellen Anreiz oder die Eindeutigkeit der eigenen Unternehmerschaft bilden jedoch Ausnahmen und müssen hingegen nicht markiert werden. Eine Kennzeichnungsmatrix dient als Hilfestellung.

Die kreative Ausgestaltung auf sozialen Plattformen sowie das eigeninitiierte Angebotsspektrum möglicher Kooperationen lässt ein breites Feld für die Gestaltung von Werbeanzeigen offen – das gerne ausgenutzt wird. Bei 17,7 Prozent aller veröffentlichten Beiträge auf Instagram soll es sich laut der Studie „"Influencer Self-Disclosure Practices on Instagram" aus 2024 insgeheim um werbliche Beiträge handeln. Und das nicht ohne Grund: Postings, die nicht als Werbung erkennbar sind, performen deutlich besser.

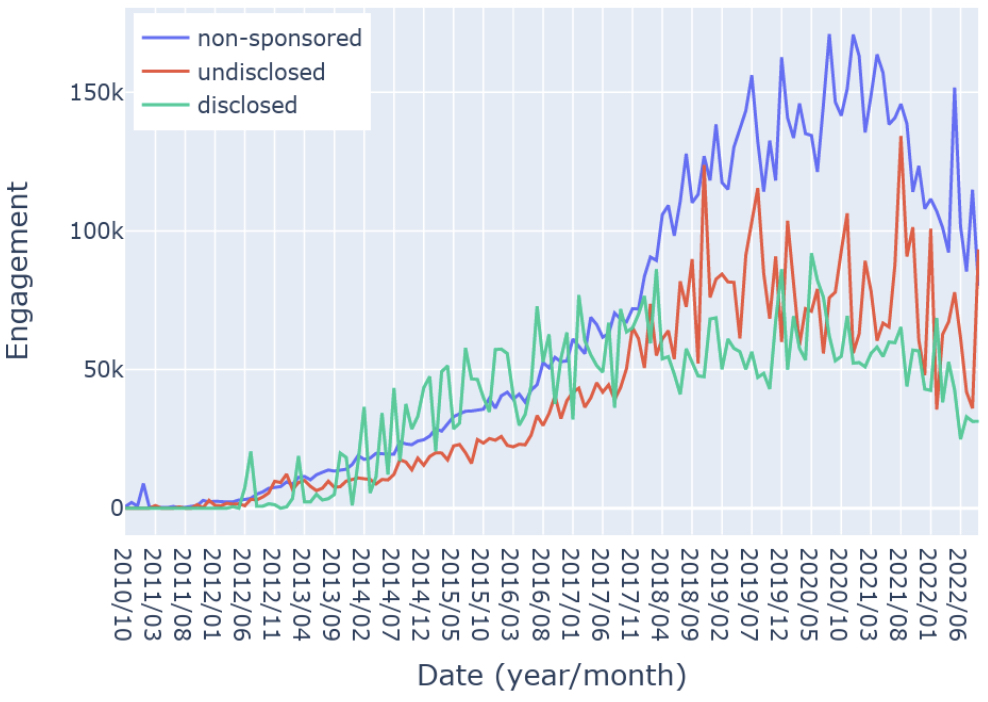

© Studie Influencer Self-Disclosure Practices on Instagram

Innerhalb der Studie untersuchten Bertaglia et al. einen Datensatz, der bis zum Jahr 2010 zurückreicht. Es werden organische, nicht-gekennzeichnete und gekennzeichnete Werbeanzeigen unterschieden.

© Studie Influencer Self-Disclosure Practices on Instagram

Innerhalb der Studie untersuchten Bertaglia et al. einen Datensatz, der bis zum Jahr 2010 zurückreicht. Es werden organische, nicht-gekennzeichnete und gekennzeichnete Werbeanzeigen unterschieden.

Daten ab 2018 zeigen, dass organische Beiträge dauerhaft eine bessere Interaktionsrate verzeichnen. Unmarkierte, aber dennoch werbliche Beiträge zeigen einen milderen Verlauf, gekennzeichnete Werbung performt deutlich schlechter. Gleichzeitig zeigt eine Analyse von Sprinklr, dass organische Werbeanzeigen 100 Prozent mehr Leads als plattformintegrierte Ads hervorrufen. Für Unternehmen bedeutet das vor allem: Inhalte dürfen in erster Linie nicht nach Werbung aussehen, um besser zu wirken.

Die Kehrtwende des Cultural Marketings

Wirft man einen Blick auf die Startseiten von Instagram und TikTok, haben vor allem junge Marken dieses Prinzip verstanden – und widerstreben den etablierten Spielregeln in der Hoffnung auf virale Hits. Das strategische Novum: Für den Vertrieb auf Kurzvideoplattformen legen sie mehrfach neue Accounts an und bespielen die Plattform gezielt durch UGC-Creator oder bekannte Influencer monothematisch mit werblichen Inhalten.

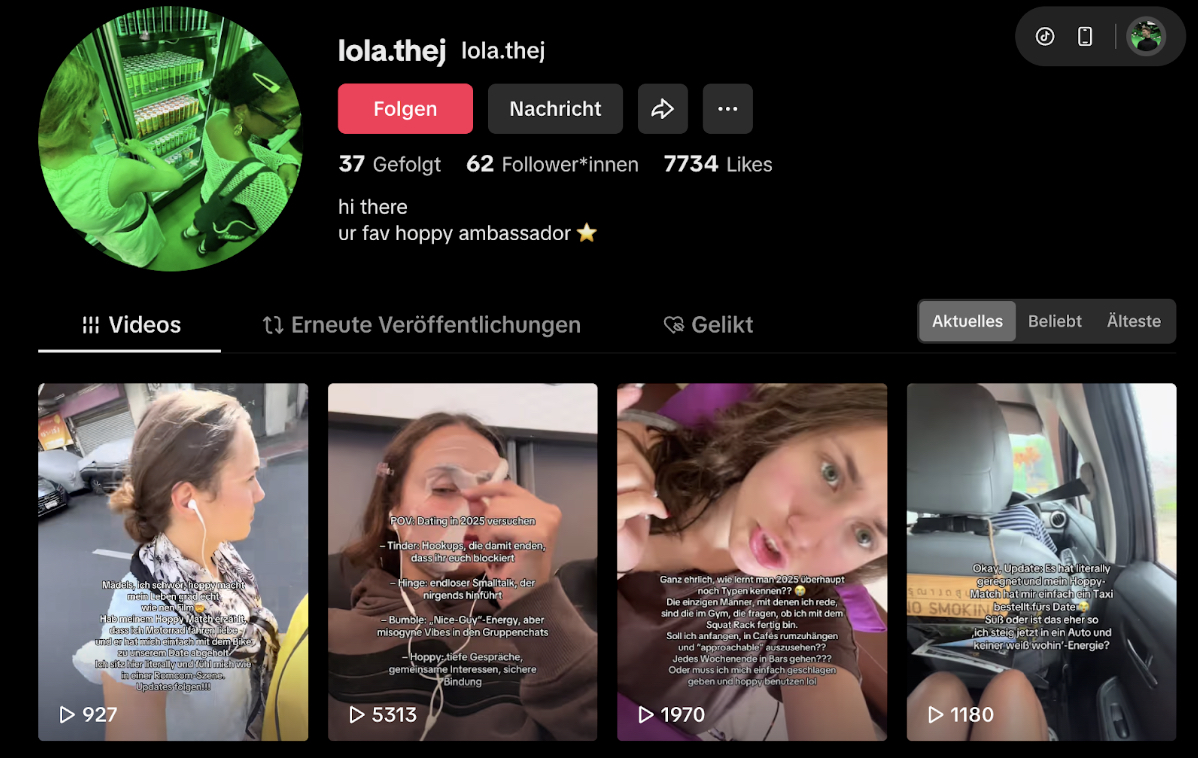

© TikTok

Kanäle wie tinnster3, itsabro31 oder lola.thej berichten auf TikTok monoton über Interaktionen auf der neuen Datingplattform hoppy. Eine Kennzeichnung der Inhalte erfolgt nicht, legt jedoch eine starke Konnotation mit der Marke nahe.

© TikTok

Kanäle wie tinnster3, itsabro31 oder lola.thej berichten auf TikTok monoton über Interaktionen auf der neuen Datingplattform hoppy. Eine Kennzeichnung der Inhalte erfolgt nicht, legt jedoch eine starke Konnotation mit der Marke nahe.

Dabei setzen sie auf das Eisbergprinzip: Sprechen genug kleine Accounts über ein Thema, wird dieses durch den Algorithmus gepusht und das Angebot hat eine Chance auf breite Sichtbarkeit innerhalb der Plattform. Ob der Ursprungsimpuls dabei kommerzieller Natur ist, bleibt für den Trend auf lange Sicht irrelevant. Gelingt der Sprung in den Mainstream, profitiert die Marke durch den Gesprächswert und resultierende Conversions in Form von App-Downloads oder Produkt-Verkäufen. Im Zuge der Marketingstrategie entstehen so diverse Fake-Persona, die auf der Plattform kontinuierlich Inhalte veröffentlichen. Ein Beispiel dafür ist @magda.realfakepho, die anhand von inszenierten Alltagsbeispielen über die Vorzüge von KI-Apps spricht:

Empfohlener externer Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt. Sie können sich den Inhalt anzeigen lassen. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

© TikTok

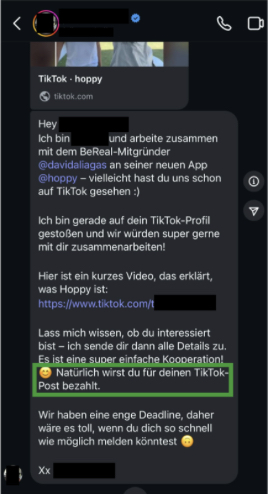

Die Akquisenachricht von hoppy bestätigt, dass es sich um bezahlte Werbung handelt. Eine Kennzeichnung in den identifizierten Kanälen ist jedoch nicht vorhanden.

© TikTok

Die Akquisenachricht von hoppy bestätigt, dass es sich um bezahlte Werbung handelt. Eine Kennzeichnung in den identifizierten Kanälen ist jedoch nicht vorhanden.

Konsequenzen für ungekennzeichnete Werbung

Auf einen Aufruf durch DWDL.de zu Erfahrungen mit Marken, die Kooperationen ohne Werbekennzeichnung durchführen, meldete sich eine Expertin aus dem Influencer-Management-Bereich: "Unsere Erkenntnisse bestätigen, dass Beiträge besser performen, wenn sie als organisch wahrgenommen werden. Allerdings darf man nicht vergessen, dass Teile des Publikums, wie die eigene Community oder andere Content Creator, Meinungen kritisch hinterfragen können und kaschierte Werbung anprangern, sodass Konflikte entstehen."

Folglich entstehen zwei Lager: User, die gezeigte Inhalte als organisch wahrnehmen und Accounts, die bereits vermuten, dass es sich hierbei um getarnte Werbemaßnahmen handelt. Fliegt die Marketingaktion auf, ist die Enttäuschung und Unmut - vor allem bei den zuvor überzeugten Kanälen – riesig und beflügelt eine potentielle Shitstorm-Gefahr.

Handelt es sich tatsächlich um Schleichwerbung, bestehen gleichzeitig rechtliche Ansprüche. Zuständig für die Überwachung und Prüfung von Rundfunk und Telemedien, zu denen auch Social Media zählt, sind hierbei die Landesmedienanstalten. Wenn Werbung gar nicht oder falsch gekennzeichnet wurde, schreiten die juristischen Körper des öffentlichen Rechts ein und ahnden Verstöße.

Und wie reagieren die Aufseher? "Nach wie vor herrscht bei Influencern, Creatoren und Onlineanbietern viel Unsicherheit, teils auch Unkenntnis im Bereich der korrekten Kennzeichnung von Werbung bei Social Media- bzw Online Angeboten", sagt Christian Krebs, der als Direktor der Niedersächsischen Landesmedienanstalt auch den Fachausschuss Regulierung aller Landesmedienanstalten leitet. Er betont, die Einhaltung der Werberegeln im Netz sei für die Landesmedienanstalten ein "sehr relevantes Aufsichtsthema". "Wichtig ist uns dabei der direkte Austausch mit Creatoren und Influencern, der auf zumeist großes Interesse stößt", so Krebs weiter. Orientierung sollen unter anderem eine digitale Event-Reihe namens "watchdog" liefern, aber auch eine fortlaufend aktualisierte Werbematrix.

Ein Sprecher der Landesanstalt für Medien NRW wiederum erklärt gegenüber DWDL.de: "Privat anmutende Social-Media-Profile, deren einziger Zweck es ist, Produkte oder Angebote eines einzelnen Unternehmens zu bewerben, sind uns als Phänomen bekannt. Bei Accounts, die eine solche private Anmutung aufweisen, muss jeder einzelne Werbepost gekennzeichnet werden. Anders ist dies, wenn aus der Profilseite klar ersichtlich ist, dass es sich um einen Unternehmensaccount handelt." Bei dem genannten Beispiel - hier im Bild oben - sei das allerdings nicht der Fall, so die LfM.

Sollte es zu einer Überprüfung und Feststellung eines Verstoßes kommen, drohen Nachzahlungen. "Der Gebührenrahmen bemisst sich vor allem am Aufwand des Verfahrens und liegt zwischen 250 und 10.000 Euro", heißt es von der Landesanstalt für Medien NRW. "Je nach Art des Verstoßes kann außerdem eine Ordnungswidrigkeit vorliegen. In diesem Fall besteht die Möglichkeit, im Rahmen eines entsprechenden Verfahrens ein Bußgeld zu verhängen. Die Höhe des Bußgeldes hängt in der Regel von den wirtschaftlichen Verhältnissen und den möglicherweise durch den Rechtsverstoß erworbenen Einnahmen ab." Im schlimmsten Fall könnte es richtig teuer werden: Gesetzlich ist ein Bußgeld von bis zu 500.000 Euro möglich.

von

von