Herr Weimer, sie hatten vor einigen Wochen eine Einladung an Pier Silvio Berlusconi, CEO von MediaForEurope, ausgesprochen. Wurde die, auch angesichts der Entwicklungen der vergangenen Woche, angenommen?

Das wurde sie. Die Italiener haben unsere Einladung sehr ernst genommen. Vergangene Woche war bereits der Vorstand von MFE hier bei uns in Berlin, am Dienstag kommt jetzt Herr Berlusconi persönlich ins Kanzleramt.

Was sind Ihre Erwartungen an MFE bei der bevorstehenden Übernahme?

Von politischer Seite ist uns die Garantie des Investors MFE wichtig, dass das Journalistische weiter integer und frei arbeiten kann, also die auch zukünftige journalistische Unabhängigkeit von ProSiebenSat.1. Das ist im Interesse der Gesellschaft und damit auch der Politik. Und der zweite Punkt: Der Standort München sollte durch den Eigentümerwechsel nicht geschwächt, sondern möglichst gestärkt werden. Das sind die beiden Forderungen, die ich in den Raum gestellt habe.

Wie zuversichtlich sind Sie?

Ich kann sagen, aus den Gesprächen, die wir bisher mit den Italienern geführt haben, gibt es positive Signale. Jetzt warten wir mal ab, was Pier Silvio Berlusconi am Dienstag sagt. Aber in Italien haben sie unsere Aufmerksamkeit sehr genau vernommen und ich hoffe, wir kommen da zu einem vernünftigen Ergebnis.

Ein deutscher Medienkonzern künftig in ausländischer Hand. Schmerzt das?

Also die ausländische Hand würde mich grundsätzlich nicht stören. Wir wollen ja, dass möglichst viele ausländische Firmen bei uns in Deutschland investieren. Vor allen Dingen stört es mich dann nicht, wenn es eine europäische Hand ist. Das ist hier gewährleistet.

"Wir beobachten im Moment eine Tendenz, die den deutschen Medienstandort eher schwächt"

Die Übernahme ist ein Symptom dafür, wie international der Medienmarkt geworden ist. Wie definieren Sie als Staatsminister für Kultur und Medien Ihre Rolle: Sind Sie Beschützer, Unterstützer…?

Als Staatsminister ist man Förderer und Ermöglicher. Ich vertrete das Interesse Deutschlands engagiert, in diesem Fall den Medienstandort, den ich in all seinen Facetten stärken will. Nicht nur, dass hier gute Arbeitsplätze entstehen, erfolgreiche Unternehmen gedeihen können, sondern auch, dass Medienvielfalt erhalten bleibt und auch die journalistische Freiheit und demokratische Integrität gewahrt sind. Das ist die politische Rahmenaufgabe und Sie haben natürlich recht: Das Mediengeschäft internationalisiert sich in rasanter Weise und wir beobachten im Moment eine Tendenz, die den deutschen Medienstandort eher schwächt. Das liegt vor allem an den Monopolisierungs-Tendenzen großer amerikanischer Plattformen, die in Deutschland sehr erfolgreich unterwegs sind, aber eben durch ihren Erfolg und durch ihre Monopolstrukturen auch den Medienstandort nachteilig beeinflussen.

Zu denen würde ich gleich noch kommen. Aber zunächst einmal: Ist es nicht enttäuschend, wenn deutsche Medienhäuser in diesem Wettbewerb eher übernommen werden als zu übernehmen?

Ja, das ist leider wahr. Wir sind im internationalen Wettbewerb der Standorte über einen längeren Zeitraum zurückgefallen. Wenn man heute vergleicht, wo die deutschen Medienkonzerne in den 90er und 2000er Jahren standen, im internationalen Wettbewerb, übrigens auch im europäischen Vergleich, dann waren wir deutlich stärker als wir es heute sind. Das hat verschiedene Gründe.

Welche sind das aus Ihrer Sicht?

Ein Grund ist die Standortschwäche Deutschlands insgesamt, also die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die sind in Deutschland in den letzten Jahren nicht so günstig gewesen. Deswegen haben wir drei Jahre Rezession hinter uns und große Probleme, den globalen Wettbewerb überhaupt zu bestehen. Aber die neue Bundesregierung arbeitet daran, dass wir wieder wettbewerbsfähiger und attraktiver als Standort werden. Und das zweite Problem: In einem globalen Wettbewerb der Konzentration ist die deutsche Sprache ein Nachteil. Unser Sprachraum ist halt klein im globalen Wettbewerb, da haben natürlich die Angelsachsen einen strukturellen Vorteil. Der Sprachraum beschützt auf der anderen Seite aber auch bestimmte Medien und Geschäftsmodelle. Aber im großen Ganzen ist das ein Nachteil im globalen Wettbewerb und den müssen wir ausgleichen durch besondere Kompetenz in anderen Feldern. Einigen Industrien gelingt das ja auch zum Beispiel durch technologische Avantgarde, durch besondere Innovationskraft. Es gibt auch Beispiele aus der deutschen Medienindustrie, die zeigen, dass sie überraschend erfolgreich sind.

An was denken Sie?

Schauen Sie auf unsere großen Buchverlage. Das ist ja ein, wenn man so will, sehr oldschool-iges Geschäft, auch eins, wo die Sprachbarriere natürlich ein Thema ist und wo bestimmte Kostennachteile im Produktionsstandort auch gegeben sind. Und trotzdem haben es die deutschen Buchverlage geschafft, im globalen Wettbewerb herausragende Positionen zu erobern. Das heißt, da sieht man: Es geht! Da gilt es zu unterstützen, damit wir mit unternehmerischen Aktivitäten in möglichst vielen Ecken erfolgreich sind.

© BKM / Kay Herschelmann

© BKM / Kay Herschelmann

Bleiben wir kurz bei Zeitungen & Zeitschriften: Da haben wir im internationalen Vergleich eine einzigartige Vielfalt. Weil wir so gut sind? Oder wartet da bloß die große Konsolidierung, wie in vielen anderen Ländern?

Die deutsche Presselandschaft ist besonders. Die Vielfalt deutscher Zeitungen und Zeitschriften ist beispiellos in der Welt. Das kommt aus einer sehr alten Tradition mit viel Substanz, kultureller Vielfalt und kommerziellem Erfolg. Aber im Zuge des Strukturwandels der Medien bricht da manches weg und ist nicht mehr so stark, wie es mal war. Die Monopolisierungstendenzen der Plattformen attackieren diese Vielfalt und diesen unternehmerischen Erfolg inzwischen existenziell. Das spüren nicht nur die Verlage auch die Radios und TV-Sender. Wir sehen schwere ökonomische Erschütterungen, weil sich das Werbegeschäft und dann mit der Nutzung auch die öffentliche Willensbildung bei Google und anderen Plattform konzentriert. Der freie Medienmarkt erlebt einen „Squeeze-Out“ und das ist bedrohlich.

"Wie verhindern wir, dass nicht nur 90 Prozent des Suchmaschinenmarktes von einer Firma kontrolliert wird, sondern auch der allergrößte Teil des Werbemarktes?"

Angesichts der eindringlichen Schilderung halten Sie weiterhin an der Idee eines Plattform-Soli fest?

Genau, deshalb habe ich das Thema der Plattformökonomie sehr früh politisch adressiert und habe gesagt, wir müssen da ran. Ich habe einen Vorschlag gemacht, wie man mit dem Plattform-Soli die Besteuerungsfrage regeln kann. Und ich halte das für eine der zentralen ordnungspolitischen Aufgaben von Medienpolitik in der Zukunft. Wie verhindern wir, dass nicht nur 90 Prozent des Suchmaschinenmarktes von einer Firma kontrolliert wird, sondern auch der allergrößte Teil des Werbemarktes? Denn wenn hier ein Monopol dieser wirtschaftlichen Kraft entsteht, das sich auch noch politisieren kann, uns auch technologisch in der Hand hat - von der Cloud über die Infrastruktur bis zu den Daten - dann haben wir nicht nur ein medienpolitisches sondern gesellschaftliches Problem. Und in den letzten zwölf Monaten haben wir ein neues Level erreicht.

Auf was spielen Sie an?

Das Spielfeld hat sich durch die KI-Integration bei Google noch einmal deutlich verändert. Wurde eine zeitlang KI als Wettbewerb für Googles Position gesehen, hat Google nun seine KI integriert und sorgt dafür, dass Durchklickraten dramatisch gesunken sind. Die Nutzerinnen und Nutzer suchen etwas, bekommen bei KI die Antwort und klicken nicht mehr auf Websites, die die Information zur Verfügung gestellt haben. Wir reden von Rückgängen zwischen 30 bis 50 Prozent und das erschüttert zusätzlich die Refinanzierungsbasis aller, die im Internet mit eigenen Inhalten Geld verdienen wollen. Google hat das Internet neu erfunden mit der kompletten Integration von KI und das beschleunigt diese Konzentrationsprozesse geradezu schockartig. Deswegen ist die Stimmung natürlich in der Branche auch richtig schlecht.

Eine mögliche Antwort darauf - neben politischen Projekten wie dem Plattform-Soli - scheint nur Größe zu sein, wie etwa durch die geplante Übernahme von Sky Deutschland durch RTL Deutschland.

Ich finde den Zusammenschluss einen guten Schritt. Ich freue mich darüber, weil wir damit auch eine deutsche Plattform von namhafter Größe bekommen, die den Wettbewerb international standhalten kann. Und es sind hier starke Marken zusammengekommen, es sind interessante Zielgruppen zusammen, auch Themenfelder. Ich glaube, das passt gut zusammen. Und aus einer strategischen Perspektive ist es für den deutschen Medienstandort gut.

Es gab in der Vergangenheit immer wieder Versuche von Übernahmen unter deutschen Marktteilnehmern. Das wurde stets vom Bundeskartellamt unterbunden, weil eine Marktkonzentration befürchtet wurde. Wurde angesichts internationaler Konkurrenz „der Markt“ zu lange falsch definiert?

Also aus heutiger Sicht, ex post, sind wir schlauer. Dass Axel Springer ProSiebenSat.1 nicht hat übernehmen dürfen, weil es marktbeherrschend gewesen wäre, ist aus heutiger Sicht natürlich eine Fehlentscheidung gewesen. Aus damaliger Sicht, muss ich sagen, wurden nach bestem Gewissen und Gewissen die Dinge abgewogen und auch nachvollziehbar abgelehnt.

"Mein Rat an die Öffentlich-Rechtlichen: Öffnet euch und sperrt euch nicht ein."

Sie erwarten bei dem RTL / Sky Deal demnach grünes Licht?

Unsere Kartellwächter sind kluge Leute, die erkennen natürlich, dass die Marktumfelder sich ändern, wenn man mit globalen Plattformen konkurriert. Vor diesem Hintergrund würde ich mir auch wünschen, dass im alten Kampf zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern abgerüstet wird. Es gibt neue gemeinsame Konkurrenten. Deswegen kann ich den Öffentlich-Rechtlichen auch nur empfehlen: Öffnet Euch kooperativen Modellen den Privaten gegenüber. Das sieht auch der neue Medienstaatsvertrag explizit vor. Die Öffentlich-Rechtlichen sind gehalten, Reichweiten zu gewinnen und sich nicht aus einer alten Rivalität zu verschließen. Da ist das Thema Embedding im Moment natürlich auf der Tagesordnung. Da wäre mein Rat an die Öffentlich-Rechtlichen: Öffnet euch und sperrt euch nicht ein. Natürlich in partnerschaftlichem Umgang. Wenn sich der deutsche Markt zerstreitet, freuen sich wieder nur Google, Netflix und Co.

Der Deutsche Fernsehpreis steht vor der Tür, dort trifft sich die gesamte Branche. Allgemein gefragt: Für wie gesund halten Sie den dualen Rundfunk in Deutschland?

Naja, er war schon mal gesünder. Das hat aber auch mit der Entwicklung der Plattformen zu tun. Wir hatten aus meiner Einschätzung vor rund zehn Jahren eine ziemlich stabile Situation, auch was die Erlösaufteilung in der Werbewirtschaft anbetrifft. Natürlich war Wettbewerb da, aber es war keine Schieflage. Und jetzt haben aber die Privaten so viele Erlöse an die Plattformen verloren, dass der Markt in eine Schieflage gekommen ist. Und das ist natürlich nicht gut. Nicht nur die Privatsender übrigens. Aus meiner Sicht wäre es denn auch geboten, dass die Öffentlich-Rechtlichen auch den Verlegern und der Zeitungs- und Zeitschriftenwirtschaft entgegenkommen. Da gibt es ja wichtige Debatten, wer was im Internet genau machen sollte? Aus meiner Sicht, wäre es klug, wenn die Öffentlich-Rechtlichen erkennen, dass Medienvielfalt nur dann erhalten ist, wenn sie nicht regional, thematisch und textlich überall reingehen, sondern den anderen auch noch Räume lassen. Es ist am Ende gut, wenn möglichst viele für einen vielfältigen Journalismus sorgen.

Wie geht es weiter?

Es ist ein Reformprozess unterwegs, der durch den Medienstaatvertrag offensichtlich ist. Die Richtung, die da vorgeschrieben ist, ist gut. Ist das weitreichend genug? Nein, es müssen weitere Schritte folgen, denn der Gedanke dahinter ist ja, dass wir Doppelstrukturen abschaffen, dass wir kooperative Modelle stärken, dass die ARD- und ZDF-Systeme enger miteinander arbeiten und schauen, wo das Sinn macht, damit auch die öffentliche Akzeptanz steigt. Denn wir haben da auch ein wachsendes Akzeptanzproblem. Ich war vergangene Woche beim ZDF und habe nacheinander sowohl die Verantwortlichen vom ZDF und auch die von der ARD im Gespräch gehabt und höre, dass dieser Reformprozess nun wirklich aktiv angenommen ist. Für meinen Geschmack geht da mehr, aber ich habe vernommen, dass zum Beispiel auch eine technische Streaming-Plattform als Gemeinschaftsunternehmen neu begründet wird in Mainz. Das halte ich für die richtigen Schritte in diese Richtung. Wir müssen nicht in jeder Senderfamilie alles immer wieder neu erfinden. Dieser notwendige Reformprozess betrifft z.B. auch die Deutsche Welle. Bundesseitig müssen wir aktiv mit den Bundesländern zusammenarbeiten, z.B. auch im Bereich des Kartell- und Wettbewerbsrechts.

Demnach ist der neue Medienstaatsvertrag nur der Anfang eines Weges?

Aus meiner Sicht ist es der Anfang eines langen Prozesses; ein Schritt in die richtige Richtung, aber eben nur ein erster Schritt. Technologie wird weitere rasante Veränderungen erzwingen.

© BKM / Key Herschelmann

© BKM / Key Herschelmann

Langer Prozess - womit wir beim Thema Förderung des Produktionsstandorts Deutschland wären. Fördermittel wurden aufgestockt, womit ein Tax Incentive Modell also vom Tisch ist?

Die Konstruktion war auch falsch angelegt. Sie war erstens steuerrechtlich falsch angelegt, weil kein Finanzministerium dieser Welt, übrigens - egal welche Partei da die Feder führt - ein nach oben hin offenen, ungedeckelten Subventionstopf, den man ins Gesetz schreibt, akzeptieren kann. Es würde auch keine Mehrheit bei den Bundesländer finden, weil sie namhafte Summen zahlen müssen für Dinge, von denen sie der Meinung sind: davon haben sie nichts. Dazu kommt: Die Nomenklatur war falsch, das war ja kein Tax Incentive, das wäre ja eine Steuerermäßigung im Nachgang. Hier war es ein Front of Subventionsmodell, deswegen ist das gescheitert und wird in dieser Form nicht mehr kommen. Aber die artikulierten Interessen der Branche, die dahinter stehen, sind legitim und die haben wir deswegen adressiert und eine Lösung gefunden, die in der Sache hilft und das auch sofort. Denn selbst wenn ein Tax Incentive Modell je geklappt hätte, hätte es vom Ablauf her noch zwei Jahre gebraucht, bis es wirkt. Die jetzige Lösung, die wir gefunden haben, die wirkt sofort. Mit dem Inkrafttreten des kommenden Haushalts ist das Geld sofort da und dieses Signal wirkt im internationalen Wettbewerb bereits jetzt. Wir haben 30 Prozent Förderquote und ich kann Ihnen sagen, die Anträge wachsen jetzt Tag für Tag. Das heißt, die Branche hat einen Impuls bekommen, insofern ist dieses Wort vom Filmbooster passend in diesem Zusammenhang.

Sie setzen auf „Fördern & Fordern“, Stichwort Investitionsverpflichtung. Dazu gab es erst am Freitag eine weitere Runde im Bundeskanzleramt. Eine Woche zuvor gab es Berichte aus München, auch Investitionen in Infrastruktur könnten angerechnet werden. Wie definieren Sie eine Investitionsverpflichtung?

Zunächst einmal setze ich mich ein für mehr Investitionen der Streamer am Standort Deutschland. Die sind nämlich zu gering. Die Streamer haben in Deutschland gute Marktanteile erobert, sie machen auch gute Geschäfte. Es gibt Wachstum, alles fein, aber sie investieren zu wenig in unseren Standort. Ich möchte mehr Investitionen mobilisieren und da gibt es verschiedene Optionen: Man kann es mit einem Verpflichtungsgesetz lösen. Das andere ist, man ermuntert sie. Und das dritte ist, man schafft industriepolitische Möglichkeiten, wie man überhaupt investieren kann. Und ich habe alle drei Wege beschritten - und weil Sie nach dem dritten fragen: Beispiel Bavaria Studios. Ich habe mich früh auf den Weg gemacht, dass es bei Bavaria überhaupt die Möglichkeit gibt, dass jemand da investieren kann. In den vergangenen Wochen ist die Situation entstanden, dass die Eigentümer ihre grundsätzliche Bereitschaft, sich für neue Investitionen zu öffnen, erklärt haben. Das ist ein großer Fortschritt und das ist auch eine Veränderung des Spielfelds. Wer jetzt am Ende möglicherweise dort investiert, wie viel, unter welchem Rahmen, das ist vollkommen offen.

"Wir schon sehr konkret bei der Gesetzesgestaltung, sind mit der Formulierung auch fast fertig. Aber – auch die Tür zur freiwilligen Selbstverpflichtung ist noch offen."

Aber wenn Investitionen in Infrastruktur anrechenbar wären, sorgt das noch nicht für Belebung der Produktionslandschaft. Deshalb wird ja noch nicht mehr produziert…

Jetzt sind wir bei dem Part Verpflichtung. Also wir arbeiten an einer Gesetzesvorlage, die eine Verpflichtung festschreibt, so wie das in anderen Ländern auch der Fall ist, aber eine Öffnungsklausel enthält. Und die Öffnungsklausel, die beinhaltet den Gedanken: Wenn du etwas großes anderes leistest, zum Beispiel Investment in Infrastruktur, dann fein, dann ist Deutschland auch glücklich. Über die Ausgestaltung dieser Öffnungsklausel reden wir jetzt. Dazu habe zu zwei Gipfelgesprächen hier ins Kanzleramt eingeladen, um mir anzuhören, wie der Markt das einschätzt. Der Austausch war jedes Mal sehr offen und zielorientiert. Jetzt sind wir schon sehr konkret bei der Gesetzesgestaltung, sind mit der Formulierung auch fast fertig. Aber – auch die Tür zur freiwilligen Selbstverpflichtung ist noch offen. Wir werden in diesem September konkret abfragen, ob die großen Streamer belastbar dazu bereit sind. Ich würde mich sehr freuen, wenn das der Fall wäre, dann würde die Gesetzesintention erfüllt und wir könnten uns das Gesetz sparen.

Die Investitionsverpflichtung hat Freunde auf Seiten der Produktionslandschaft, sonst weniger. Gerade die deutschen Sender fürchten je nach Ausgestaltung der Verpflichtung Kollateralschäden einer Politik, die eigentlich nur die globalen Streamer in die Pflicht nehmen will.

Natürlich muss die Regel für alle ab einer bestimmten Größe gelten, übrigens auch für die Öffentlich-Rechtlichen, denn auch da gab es natürlich die Tendenz in letzter Zeit mehr Produktionsaufträge irgendwo hinzugeben, wo gerade mehr Förderung geboten wurde. Aber die deutschen Player erfüllen aufgrund ihres Investitionsverhaltens in aller Regel die Vorgaben, insofern dürften sie auch keine Probleme haben.

Jetzt muss ich fürs Verständnis nachfragen: Würden für Sie nur Investitionen in lokale Produktionen gelten, wenn sie dann auch in Deutschland produziert werden?

Da sind Sie jetzt in einem sehr filigranen Detail, denn das ist europa-rechtlich nicht einfach, das auf Deutschland zu begrenzen. Das Europarecht spricht von „Europäischen Werken“. Aber da kann zum Beispiel eine Regelung zur Sprache helfen. Und bei Filmen, die mit Fördergeldern entstehen, kann man auch bestimmte Bedingungen festlegen. Also das ist über die genaue Ausgestaltung schon ein gutes Stück weit zu steuern, aber ganz auf Deutschland konzentrieren kann man das nicht gesetzlich. Daher ist es wichtig, dass wir eine Investitionsverpflichtung und ein attraktives Anreizsystem haben.

Und wie hoch soll sie nun ausfallen, Ihre Investitionsverpflichtung?

Wie hoch ist sie denn in Frankreich angesetzt?

Da liegt sie bei 20 Prozent des Umsatzes.

Ich würde so viel sagen: Die Zahl in Deutschland wird niedriger sein.

Ist für Sie ein Rechterückbehalt bzw. Rechterückfall, wie ihn die Produktionswirtschaft fordert, Teil des Gesamtpakets?

Also das sehe ich ambivalent. Ich höre die Forderungsrufe der Produzenten, ich kann die auch nachvollziehen, aber hier handelt es sich um einen schwerwiegenden Eingriff in die Vertragsfreiheit. Also dass der Staat vorschreibt, wie die Vertragsgestaltung von Lieferanten und Abnehmern genau zu gestalten ist schwierig. Da bedarf es sehr, sehr guter Argumente. Dafür dienten aber auch jetzt diese Anhörungen, zu denen ich geladen habe. Die Maximalwünsche der Produzenten, dass sie eine Carte blanche vom Parlament bekommen, halte ich für unwahrscheinlich. Aber da lassen sich gute Kompromisse finden. Zumindest dort wo Fördermittel fließen, ist auch eine Regelung zu den Rechten begründbar.

Herr Weimer, herzlichen Dank für das Gespräch.

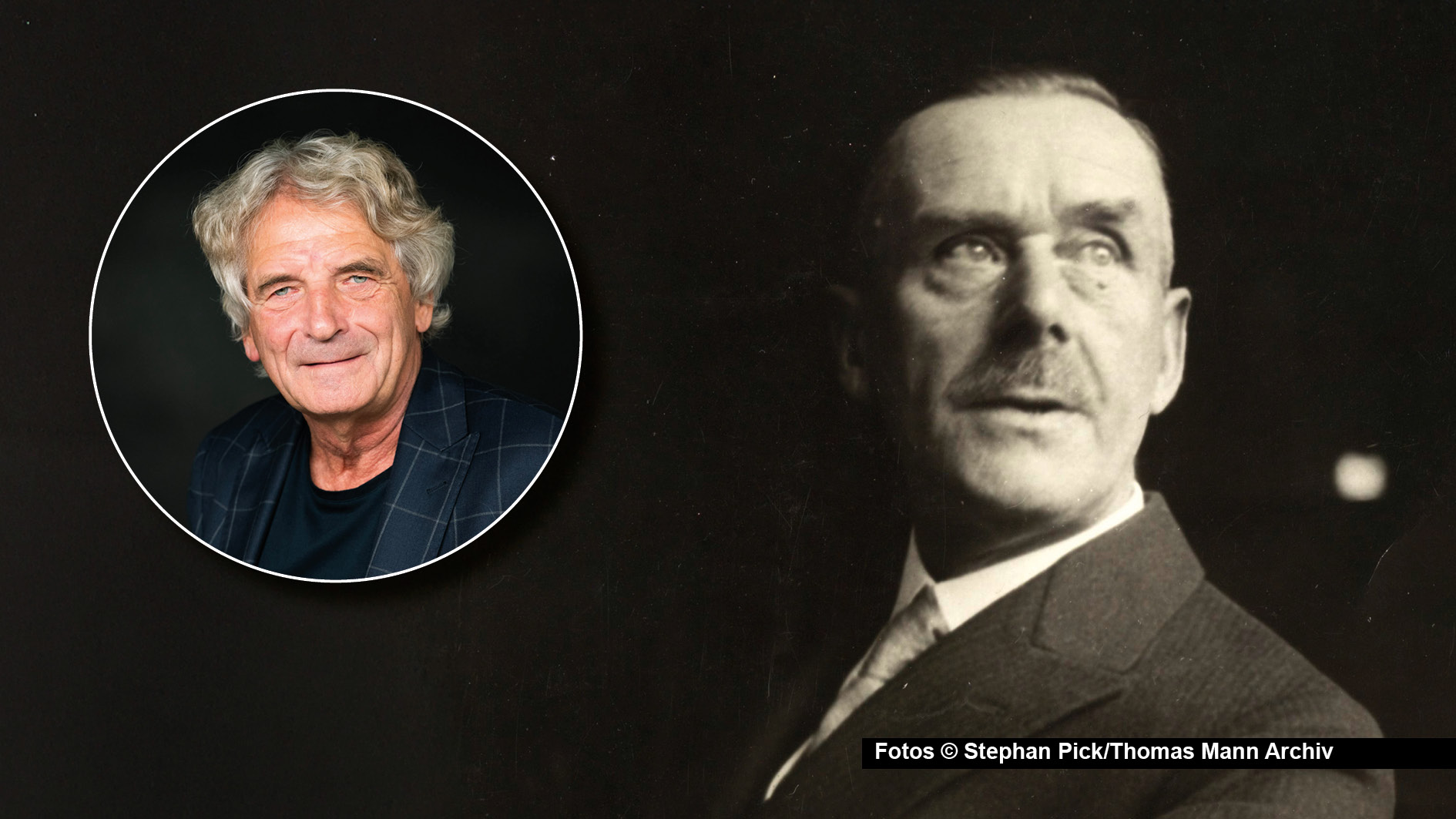

von

von