Acht Stunden als Teil des Jobs, danach weitere vier bis sechs unter der Bettdecke in die Nacht hinein: Die Interaktion mit sozialen Medien endet bei den meisten Menschen nicht mit Feierabend. Die Mischung aus beruflichen und privaten Einflüssen innerhalb der digitalen Sphären ist ein ständiger Selbsttest für die eigenen Grenzen. Eigentlich kein Wunder, dass hierzulande ein beachtlicher Teil der Bevölkerung ein ungesundes Verhältnis zur digitalen Parallelwelt aufgebaut hat.

„Rechnet man die Pausen weg, komme ich locker auf zwölf Stunden Bildschirmzeit pro Tag“, beschreibt ein Betroffener seine Situation infolge des Aufrufs von DWDL.de. „Teilweise werden mir tagealte Posts angezeigt. Dann weiß ich, dass ich die App wechseln muss, weil mir die Inhalte nichts mehr geben.” Eine weitere Person erklärt: „Es ist nichts, was man so richtig abstellen kann. Trends entwickeln sich schnell und sind an soziokulturelle Momente gekoppelt. Da ist es geschäftlich essentiell, am Zahn der Zeit zu sein – egal wann.” Die Begründungen wiederholen sich, aber es wird klar: Versäumnisängste und die Hoffnung auf beruflichen Erfolg sind hier an vertiefte Gewohnheiten gekoppelt.

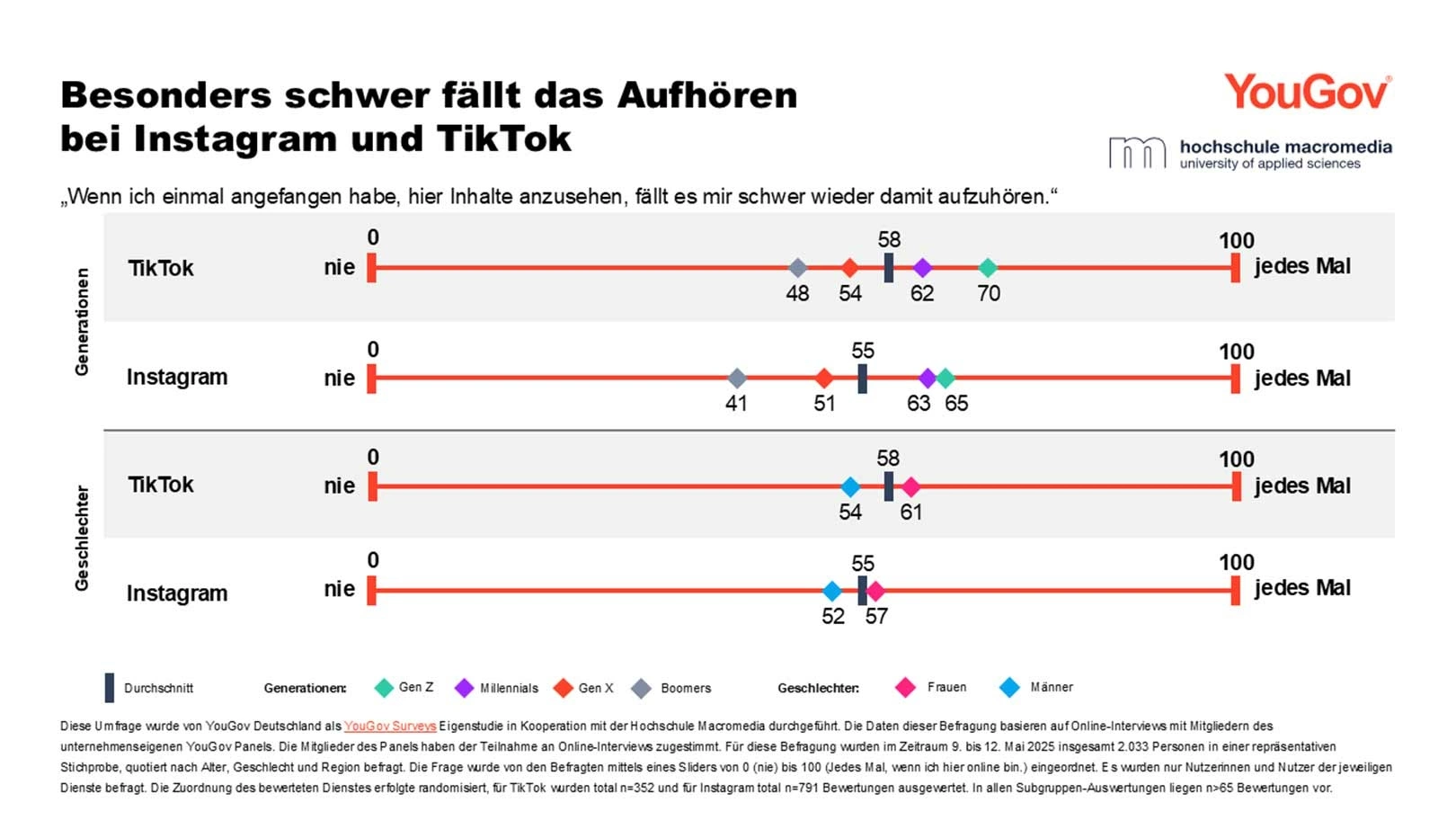

Der Grad der Ausprägung unterscheidet sich jedoch nach Generation, zeigt die Auswertung der Hochschule Macromedia und YouGov. So liegt der Anteil der typischen Anzeichen einer Social-Media-Sucht bei der Generation Z (geringerer Stimmanteil innerhalb der Studie) und Millenials sogar bei 25 und 26 Prozent. Generation X zeigt mit zwölf Prozent erste Indizien auf problematische Verhaltensweisen, Baby Boomer liegen mit fünf Prozent deutlich unter dem Schnitt. 66 Prozent der 18- bis 28-Jährigen erleben durch die bestehende Social-Media-Nutzung negative Auswirkungen auf den eigenen Alltag.

© Hochschule Macromedia / YouGov

TikTok erhält durchschnittlich mit 58 Punkten den höchsten Wert, wenn es um die Schwierigkeit geht, die Plattform zu schließen. Instagram folgt mit einem Mittel von 55.

© Hochschule Macromedia / YouGov

TikTok erhält durchschnittlich mit 58 Punkten den höchsten Wert, wenn es um die Schwierigkeit geht, die Plattform zu schließen. Instagram folgt mit einem Mittel von 55.

Auf Instagram und TikTok selbst wird die Thematik aus einem anderen Blickwinkel betrachtet: Im Kontext von Abhängigkeiten ist hier vermehrt von „Dopaminsucht” die Rede. Populäre Inhalte mit Klickzahlen in Millionenhöhe begründen auf den Kurzvideoplattformen den Zusammenhang von übermäßigem Konsum medialer Inhalte, sowohl durch privaten als auch beruflichen Hintergrund, mit dem konstanten Verlangen nach neuen Glückshormonen.

Empfohlener externer Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt. Sie können sich den Inhalt anzeigen lassen. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Einen wissenschaftlich fundierten Ansatz zum online etablierten Terminus gibt es allerdings nicht. Stattdessen werden praktische Lifehacks präsentiert, um das eigene Verhalten zu optimieren: Maßnahmen wie feste Handyzeiten sollen Reize bewusst regulieren und den Drang nach neuen Impulsen neutralisieren. Dazu kommen trendbasierte Vorschläge wie der Umstieg auf graue Bildschirmfarben oder Single-Tasking-Übungen. Der Fokus liegt vor allem auf minimalistischen Verhaltensweisen, die Verhaltensänderungen ohne belastbare Diagnose forcieren.

Empfohlener externer Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt. Sie können sich den Inhalt anzeigen lassen. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Fraglich bleibt, ob damit langfristig eine gesunde Beziehung zu Social Media aufgebaut werden kann. Zwar ist die mediale Sichtbarkeit für die Belastung und Beeinflussung löblich, allerdings ist die übermäßige Mediennutzung und der Kampf um Selbstdisziplin ein gefundenes Fressen für Content Creator und Optimierungsgurus.

Wer stattdessen ein umfassendes Konzept haben sollte: Unternehmen, deren Angestellte beruflich in der Materie arbeiten und damit automatisch auch privat anfälliger für Suchtverhalten sind. Denn viele Konzerne scheinen die Wechselwirkung zwischen den Höhen und Tiefen von Social Media noch nicht ernst zu nehmen. Zwar sollen Mitarbeitende immer topaktuell informiert und medial versiert sein, die Schattenseiten der erlernten Muster werden bisher jedoch nur in wenigen Medienhäusern konkret thematisiert.

Für das inhaltlich getriebene Medium braucht es klare Grenzen. Private und berufliche Einflüsse müssen durch interne Richtlinien individuell in Einklang gebracht werden. Dafür sind eine gesunde Arbeitsumgebung und offene Kommunikation nötig. Schulungsangebote für Betroffene sind gut, zielgruppengerechte und attraktive Prävention für alle jedoch noch besser. Mit diesen Hebeln lässt sich eine angebrachte Verhältnismäßigkeit definieren und damit langfristiger Erfolg sichern.

von

von