Tod und Geburt, Sieg und Verlust, Aufstieg und Fall – die Gleichzeitigkeit fundamentaler Gegensätze zählt seit Shakespeare zum Fundus unzähliger Dramen. Selten aber sind sich Anfang und Ende näher als in Westeros, wo ersterer für jeden schon letzteres bedeuten kann. Dort, so lehrte uns „Game of Thrones“ acht Staffeln lang, sterben selbst Hauptfiguren wie Fußsoldaten unterm Schwert berittener Ritter. Dort, so setzt es „House of the Dragon“ fort, sind sich Kreation und Zerstörung nah genug, um sie im Wechselschnitt als wesensverwandt darzustellen.

200 Jahre, bevor sich die sieben Königreiche der mittelalterlichen Fantasiewelt gegenseitig in Schutt und Asche gelegt haben, regiert sie ein Urahn jener Daenerys Targaryen, die dafür mitverantwortlich war: Viserys I, für „GoT“-Verhältnisse ein milder König auf dem Eisernen Thron, wenngleich mit Sorgen. Seine Frau hat ihm nach vielen Fehl- und Todgeburten „nur“ eine Tochter geschenkt – im Wertekanon der misogynen Männerwelt von Westeros zu wenig. Falls das nächste Kind kein Junge wird, drohen die Targaryans trotz feuriger Drachen auszusterben.

Es sind Probleme einer vormodernen Epoche, die ebenso existenzieller Natur sind wie Zuckerbrot und Peitsche eines grausamen Turniers, das parallel zur königlichen Niederkunft stattfindet. Und so sieht das Fernsehpublikum in der ersten von zehn Folgen nicht nur, wie sich Lanzenträger die Schädel einschlagen, bis ihr Blut zu den Edeldamen spritzt; als Auftaktregisseur schwenkt Sapochnik, der auch mal zwei Folgen „Game of Thrones“ drehte, die Kamera dabei ständig ins Gemach der Königin, wo es so blutig zugeht wie auf dem Spielfeld darunter.

Tod und Geburt, Sieg oder Niederlage, Aufstieg und Fall: wie üblich in der verfilmten Romanreihe von George R. R. Martin, rücken die neuen Showrunner Ryan J. Condal & Miguel Sapochnik Anfang und Ende eng aneinander, zollen dem Werk ihrer legendären Vorgänger David Benioff & D. B. Weiss also unverkennbar Tribut. Umso erstaunlicher, dass „House of the Dragon“ weit mehr ist als eine Kopie von „Game of Thrones“.

Skeptischen Fans in der globalen GoT-Gemeinde sei daher versichert: die Erzählung früherer Schlachten um den Thron aus Schwertern besiegter Feinde ist nach Ansicht der ersten fünf Episoden ganz großes Fernsehkino – und dürfte zügig weitere Staffeln nach sich ziehen. Wobei die Gründe dafür nicht nur in profaner Suchtbefriedigung zu suchen sind; mindestens mitverantwortlich ist das herausragende Storrytelling von Headautor Condal und seinem Cast, den er mit akribischer Anteilnahme zusammengestellt hat.

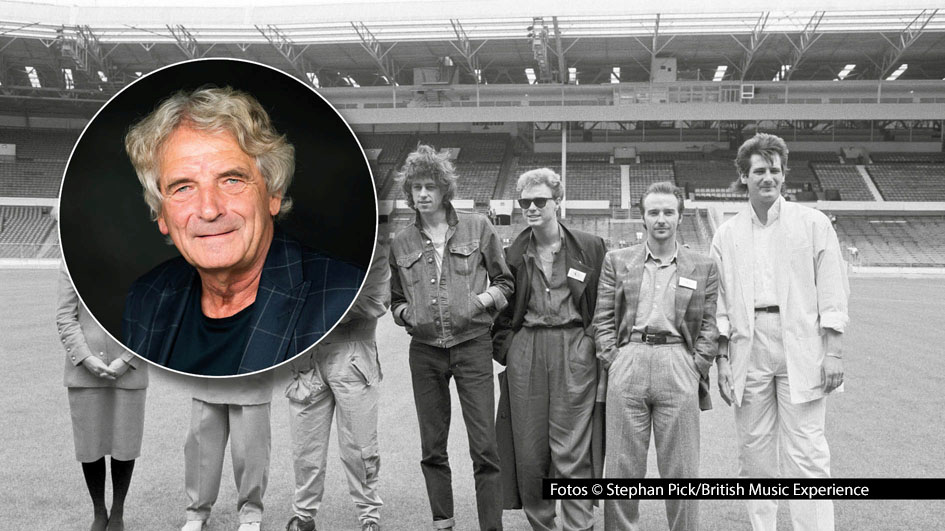

Der Brite Paddy Considine zum Beispiel spielt Viserys zwischen Pflichterfüllung und Familiensinn mit einer schwächlichen Freundlichkeit, die das exakte Gegenteil seines impulsiven Bruders Daemon ist, dem Matt Smith – bekannt als junger Queen-Gatte in „The Crown“ – zum faszinierendsten Bösewicht seit Cersei Lennister fiebert. Dazwischen brilliert Milly Alcock als junge Königstochter Rhaenyra, die nach dem Kindstod ihres Bruders wider alle Konventionen zur Thronfolgerin erklärt wird und so zum Teil einer machtpolitischen Eskalationsspirale wird, die – für GoT-Verhältnisse unvorstellbare – 75 Jahre Frieden beendet.

Krieg und Intrigen, Inzest und Korruption, expliziter Sex und noch explizitere Gewalt: um eine Vielzahl computergenerierter Drachen am Rande des digital Möglichen erweitert, ist das Spin-Off wie sein Original ein hochintelligentes Gebräu kreativer Jungsfantasien, gleichsam infantil und ernsthaft, sozialkritisch und selbstreferenziell. Obwohl die Produktion vielerorts frei von weiblichem Einfluss bleibt, gelingt „House of the Dragon“ erneut Außergewöhnliches: Mehr denn je kommentiert es die Rolle der Frau im Patriarchat und gleicht sie subtil mit unserer ab. „Das Kindbett ist unser Schlachtfeld“, antwortet Rhaenyras Mutter auf deren Bitte, Schlachten zu schlagen, statt Prinzen zu heiraten. Dumm gelaufen. Für beide.

Kurz darauf verliert Mama Targaryan für Vaters Wunsch nach einem Thronfolger die eigene und macht klar, was die Darstellerin der erwachsenen Tochter kürzlich auf dem Premierenteppich sagte. Die Serie sei ein „Spiegel aktueller Ungleichheit“, erklärte Emma D’Arcy dem überhitzten WOW-Reporter in London kühl und fügte hinzu, dass Fantasy dem Publikum genügend Distanz bötet, „um sie leichter zu reflektieren“. Ein Satz, so groß und klein, so klug und schlicht, so laut und leise wie das gesamte Vorspiel von „Game of Thrones“. Trotz allem.

Wie das Nachspiel krankt es nämlich am Aushebeln physikalischer Gesetze. Natürlich genießt märchenhafter Firlefanz wie dieser besondere Freiheiten. Aber dass sich in 200 Jahren Thronspiel weder Sitten noch Mode ändern, von Alltags- oder Kampfgerät zu schweigen, ist ähnlich absurd wie Helden, die Tausende tödlicher Hiebe überleben. Fast drollig, dass sich da im Grunde nur der Thron sichtbar wandeln durfte. Verglichen mit dem raumgreifenden Stück im „House of the Dragon“, hat er beim „Game of Thrones“ Sesselgröße. Aber gut: dafür wird der Vorspann von Miniaturwunderland auf ein simples Wappen reduziert.

Entschlacken hier, aufblähen dort: an Aufwand, Opulenz, Dramatik steht das Prequel dem Original in nichts nach. Ramin Djawadis Musik ist präziser, Ryan J. Condals Cast brillanter, die Bild- oder Tonsprache aber auf eigensinnige Art werkgetreu. Und wer abseits vom Eskapismus neofeudale Analogien zur Gegenwart sucht, sieht hinter den Lennisters und Targaryans, den Hightowers oder Velaryons von Putin über Trump bis Musk und Zuckerberg moderne Fürsten der Finsternis aus dem Mittelalter von Westeros winken, die ähnlich zur Weltmacht streben wie der finstere Daemon im Drachenhaus. Gute Unterhaltung!

"House of the Dragon", ab sofort bei Sky Q und Wow, linear um 20:15 Uhr bei Sky Atlantic

TV-Kritik von

TV-Kritik von