Herr Hirschbiegel, wie kam es dazu, dass Sie alle sechs Folgen von "Der gleiche Himmel" (ab Mo, 20:15 Uhr im ZDF) gedreht haben? Dass sich Filmregisseure von Weltruf auf Serien stürzen, ist ja nicht ganz neu. Aber meist drehen sie dann nur ein bis zwei Folgen.

Als der Wunsch von UFA Fiction und Beta Film kam, habe ich sofort ja gesagt. Ich bin mit Cary Fukunaga befreundet und war damals total beeindruckt, als er "True Detective" gedreht hat. Mehr als einmal meinte er, er werde verrückt bei dem Unterfangen, acht Folgen cross-boarded zu drehen. Das heißt, dass man quer durch die gesamte Staffel alle Szenen, die am selben Motiv spielen, direkt hintereinanderweg dreht. Das fand ich für mich als Aufgabe reizvoll und ich wollte wissen, ob ich das auch kann. Jetzt habe ich zwar nur sechs und nicht acht Folgen geschafft. Aber ich würde es jederzeit wieder machen. Es ist einfach wahnsinnig spannend, als Regisseur so tief in einer Geschichte drin zu sein.

Und obwohl Sie Ihre Filmprojekte zwischen Hollywood und Europa aussuchen können, kehren Sie immer wieder zum Fernsehen zurück.

Fernsehen war immer meine Liebe. Das ist meine Herkunft, und ich habe ja lange gewartet, bis ich mit dem "Experiment" 2001 endlich mal ein Kinoprojekt umgesetzt habe. Nach "Diana" war es für mich 2014 eine willkommene Abwechslung, eine Folge der AMC-Serie "Turn: Washington's Spies" drehen zu können. Momentan stürze ich mich mit großer Begeisterung auf meine Folge in der zweiten Staffel der Showtime-Serie "Billions".

Manche Ihrer Kollegen argumentieren damit, dass in der Serie heute viel komplexere Stoffe als im Kino möglich seien.

Man hört ja gelegentlich sogar, das Kino sei tot. Das glaube ich nicht. Wenn es ein Riesenpublikum für hochwertiges Drama im Fernsehen gibt, dann heißt das doch, dieses Publikum ist prinzipiell da. Nur sind die Karnevalsveranstaltungen, die Superhero-Event-Movies, im Kino eben momentan so dominant, dass dieses Publikum gar keine Lust hat hinzugehen. Solche Entwicklungen verlaufen meist wellenförmig, das wird sich auch wieder verschieben. Und wenn nicht – auch egal. Ich bin da kein Stück sentimental. Wenn ich das, was ich am besten kann – nämlich Drama und Spannung – nur noch im Fernsehen und nicht mehr im Kino erzählen könnte, würde ich nicht darunter leiden.

Was sind für Sie handwerklich die wesentlichen Unterschiede zwischen Film und Serie?

Bei der Serie hat man kein Publikum, das in einem dunklen Raum sitzt, gebannt auf die Leinwand starrt und sich eher verkneift, zwischendurch aufs Klo zu gehen oder ein Bier zu holen. Für Zuschauer, die in ihrem eigenen Wohnzimmer sitzen, muss ich so dicht erzählen, dass ich sie möglichst daran hindere aufzustehen, obwohl sie es jederzeit könnten. Einerseits muss man die Zügel in der Serienregie also straffer halten. Andererseits hat man die Freiheit, mehr zu geben, weil mehr Raum zur Verfügung steht. Man ist nicht gezwungen, alles in einem Korsett von 100 Minuten zu erzählen.

Dafür ist man abhängiger vom Autor. Oder können Sie als Regisseur eine Dichte herstellen, die nicht im Drehbuch vorhanden ist?

Je besser das Buch, desto einfacher ist mein Job natürlich. Wenn es zwischendurch Szenen gibt, die schwächer sind, muss man sich als Regisseur etwas ausdenken, um den Zuschauer am Ball zu halten. Das habe ich bei "Kommissar Rex" gelernt: Bei jeder einzelnen Szene, die ich choreografiere, versetze ich mich in die Perspektive eines zappenden TV-Zuschauers. Ich versuche, in jedem Bild eine Energie herzustellen, die mich sofort reinzieht und vom Weiterzappen abhält.

"Beim 'Tatort', der ja höchst erfolgreich ist, wundere ich mich immer wieder darüber, wie wenig Authentizität die meisten Fälle haben"

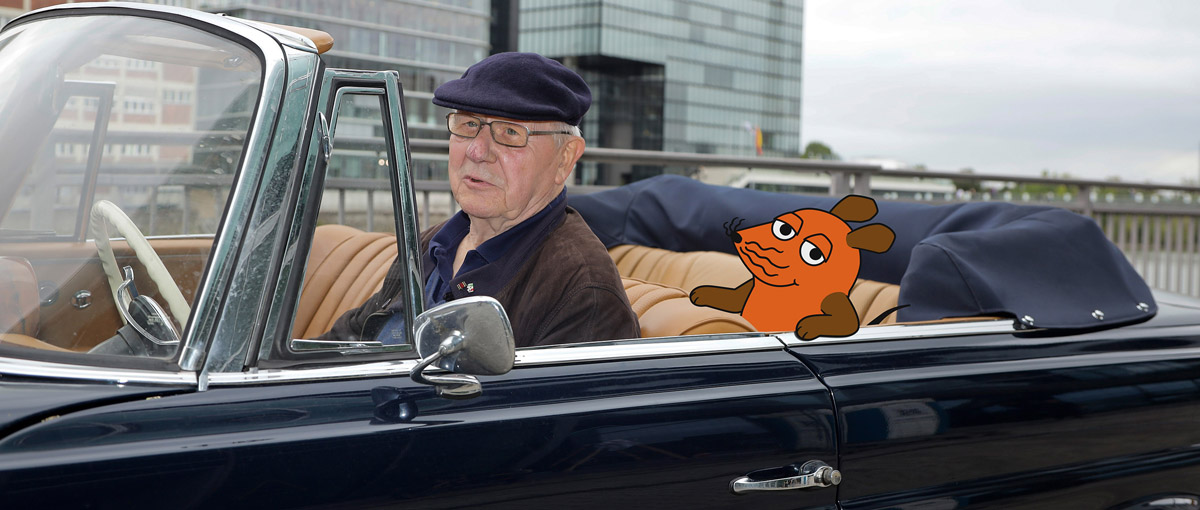

Regisseur Oliver Hirschbiegel ("Der Untergang", "Invasion", "Borgia")

Das heißt, Sie verspüren keinen Bedeutungsverlust gegenüber dem im US-System allmächtigen Showrunner?

Nein, überhaupt nicht. Was die Amerikaner derzeit wollen, sind ja Filmregisseure. Regisseure, die nur TV gemacht haben, haben im Moment geringere Chancen, an wirklich gute Serien zu kommen. Der Wunsch der Showrunner und der Networks ist dezidiert, dass Kinoregisseure eine oder mehrere Folgen übernehmen und diese im Rahmen der Vorgaben mit ihrer Handschrift erzählen. Brian Koppelman und David Levien, die Showrunner von "Billions", haben explizit zu mir gesagt: We want you to own it! Man spricht vorab über grundsätzliche Do's und Dont's, ansonsten setzt man seine eigenen handwerklichen Mittel frei ein. Was ich daran wahnsinnig genieße: Ich habe für eine solche Episode zehn bis zwölf Tage Vorbereitungszeit und drehe dann zehn bis elf Tage – that's it. Im Vergleich zum Kinofilm, der mich anderthalb bis zwei Jahre fast durchgehend beschäftigt, ist das eine unglaubliche Befreiung.

Und dann juckt Sie gar nicht, was Kollege A in der Folge davor gemacht hat und was Kollege B in der Folge danach machen wird?

Doch, das muss mich jucken. Ich muss natürlich schauen, wie sich die Figuren im Lauf der Staffel entwickeln. Mit den anderen Kollegen misst man sich wie in einem sportlichen Wettkampf. Jeder will die beste Folge abliefern. Bei "Turn" habe ich das Finale der ersten Staffel gedreht – das bekam auf IMDb die beste Bewertung aller Folgen. Sowas ist amüsant und natürlich auch ein Ansporn.

Bei "The Same Sky" hatten Sie es mit der Britin Paula Milne als Creator und Drehbuchautorin zu tun. Wie verlief Ihre Zusammenarbeit?

© UFA

© UFAKlingt nach ziemlicher Harmonie. Oder sind auch mal die Fetzen geflogen?

Da muss ich Sie enttäuschen. Es war wirklich Harmonie. Und glauben Sie mir: Wir haben uns keinen Honig ums Maul geschmiert. Ich kann auch sehr direkt und klar sein. Aber manchmal passieren eben solche Wunder, dass man exakt dieselbe Vision teilt – wie so eine Art Symbiose. Das ist fruchtbar und beglückend.

Was halten Sie ansonsten von den Serien, die aus Ihrem Heimatland kommen?

Ich finde die meisten deutschen Serien sehr bemüht und nicht zu Ende gedacht. Die seltenen Fälle, in denen deutsche Serien weltweit funktionieren, etwa "Unsere Mütter, unsere Väter" oder "Deutschland 83", zeichnen sich dadurch aus, dass sie mit den universellen Mitteln von Drama und Spannung auf einzigartige, mutig erzählte Figuren setzen. Dass sie nicht versuchen, irgendwie die Amerikaner oder Engländer nachzumachen, irgendein Klischee zu reproduzieren, das woanders mal funktioniert hat. Sondern dass sie wirklich der eigenen Geschichte und den eigenen Figuren vertrauen. Das tun die meisten deutschen Serien nicht. Selbst beim "Tatort", der ja in Deutschland höchst erfolgreich ist, wundere ich mich immer wieder darüber, wie wenig Authentizität die meisten Fälle haben. Es gibt so fantastische Motive und Situationen in unserem Land, ich sehe sie nur fast nie abgebildet.

Woran liegt das denn?

Vielleicht will der Zuschauer Deutschland gar nicht so sehen, wie es ist – sondern lieber so, wie man es ihm einredet. Wenn die Franzosen "Marseille" drehen, dann ist das von der Atmosphäre jedenfalls voll und ganz Marseille. Das fehlt mir in Deutschland. Offen gestanden, habe ich den Verdacht, dass es vor allem an den Kollegen liegt. Dem Publikum könnte man ruhig ein bisschen mehr zutrauen.

Herr Hirschbiegel, herzlichen Dank für das Gespräch.

Dieses Interview ist erstmals im Herbst 2016 anlässlich der Fernsehmesse MIPCOM bei DWDL.de erschienen.

von

von